【資料群紹介】上原清光コレクション

南城市の戦争関係資料リンク集

2025年8月1日(金)南城市役所にて、「南城市の沖縄戦学習教材開発ワークショップ」※を行なった。

現在、戦争体験者の高齢化、減少などにより、学校現場においては戦争体験者の講話を中心とした従来の平和学習が段々と難しくなっている。このワークショップでは、市が調査・刊行した市史および旧町村史に掲載されている資料(証言など)を用いた教材開発のノウハウを共有することを目的に開催した。

対象は市内の小・中学校の教員等で、17名が参加。講師は琉球大学教育学部教授の山口剛史氏、サポーターとして『南城市の沖縄戦 資料編』、『南城市の沖縄戦 証言編―大里―』の編集に携わった山城彰子氏(北中城村教育委員会)を招き実施した。

ワークショップは2部制で、第1部は今年度の実践事例報告とワーク、第2部は4地域ごとの戦争体験証言から教材を開発するグループワークを行なった。参加者はエリアごと(玉城、知念、大里、佐敷)に分かれて作業した。

※令和6年度までは「戦争体験証言を活用した教材開発ワークショップ」と題していたが、今年度より題名を変更した。

過去に開催したワークショップ関連情報は、「南城市の戦争関係資料リンク集」から閲覧できます。

山口氏より、南城市で刊行されている『南城市の沖縄戦 資料編』(以下、『資料編』)、『南城市の沖縄戦 証言編-大里-』(以下、『証言編』)のほか、未発表だった過去の聞き取り調査の内容をまとめた『なんじょう歴史文化保存継承事業 年報』(以下、『年報』)、南城市の沖縄戦にかんする資料等が閲覧・ダウンロードできる「なんじょうデジタルアーカイブ」(以下、「なんデジ」)を紹介。一方で、「せっかく刊行されても、うまく授業に活用できていない現状がある」とし、学校現場でなかなか地域史が活用されにくいことを述べた。

そこで、「南城市には南城市の沖縄戦がある。子どもたちの住んでいる地域のリアリティに則した授業をつくってもらいたい。また、今日は教材のモデルを持ち帰ってもらい、改良してぜひ2学期に実施してみてほしい」として、今回のワークショップの趣旨・目的を説明した。

続けて、今年度に山口氏が南城市内(大里南小学校、船越小学校)で実践した平和授業の内容の一部を、以下の通り紹介した。

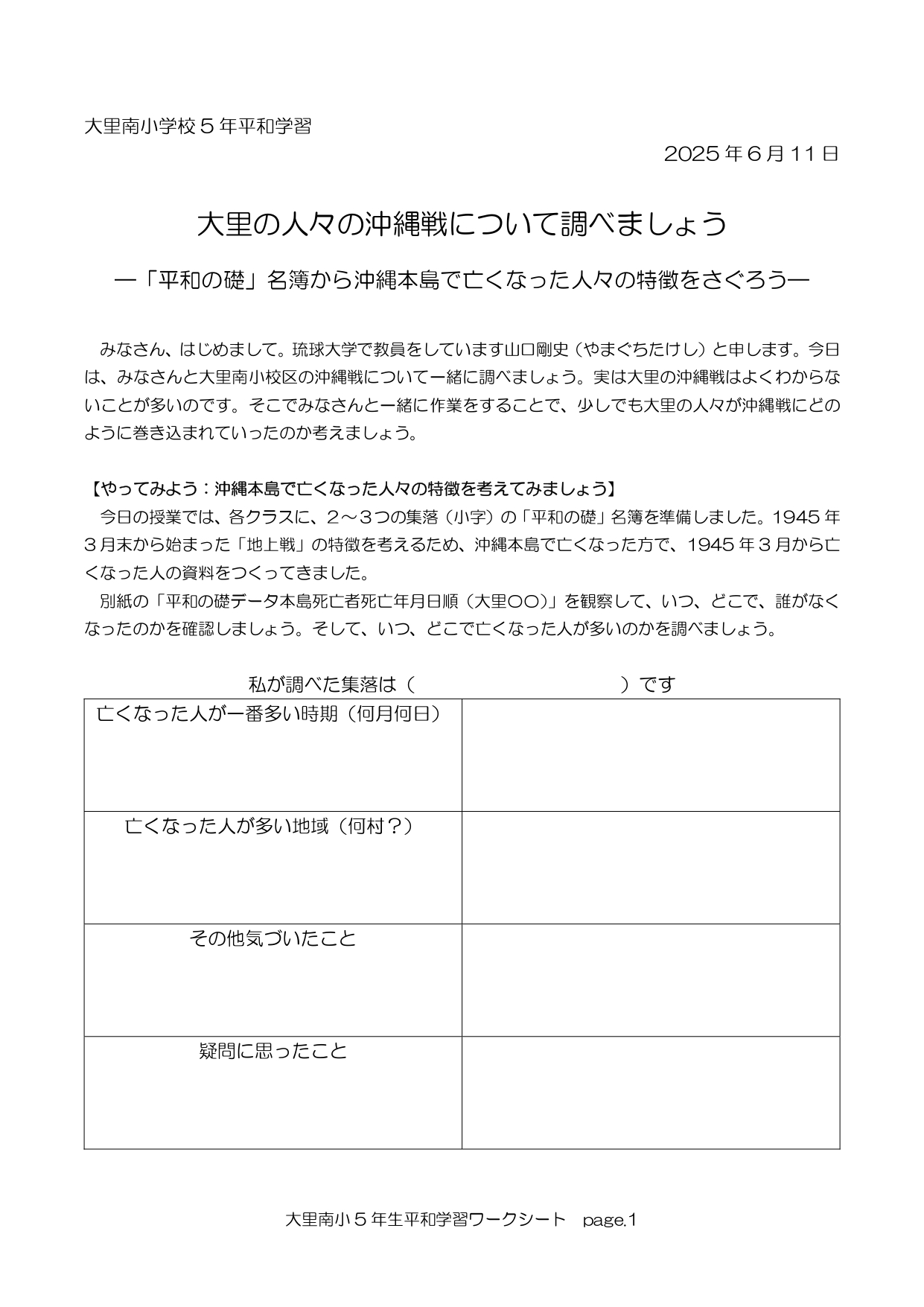

1)大里南小学校

実施日:2025年6月

学年:5年生

実施方法:山口氏が5年5組で授業を行い、その様子をリモートで学年全クラスに配信する形式。

内容:「平和の礎」名簿データ、アメリカ軍の記録資料の活用

① 南城市大里の「平和の礎」名簿を見ながら、字(あざ) ごとの特徴を探す。各クラスに名簿を貼り出し、かつタブレットも活用した。なお、「平和の礎」名簿には、行政区、名前、性別、生年月日、死没地、死没年月日が掲載されている。

② 戦没者数が多い時期、場所など、わかったことを発表(各クラス)。

③ アメリカ軍がいつ大里村まで侵攻してきたかをワークシートに載せた地図で確認。

大里南小学校 5年生 ワークシート[PDF] [Word]

山口氏は、『資料編』に掲載されている米軍資料から、「どの部隊が、どの道を通って、いつ大里に入ったかを確認してもらうため、ワークシートに掲載した」と述べた。その理由について「「平和の礎」で確認した戦没地や戦没者数とどう関連しているかを発見させる。その後、住民体験記録を読むとイメージが変わる。また、その人の証言がこの地域の典型なのかイレギュラーなのか意識することができる」とした。また、「本物の資料を使いながら地元の沖縄戦の実相に迫っていく。このように子どもたちに配れる資料を蓄積していくことができる」と述べ、他の地域にも転用することが可能だと話した。

2)船越小学校

実施日:2025年6月

学年:3年生

実施方法:3年1組に学年全員が集まって授業を実施。

内容:村史データの活用、「カンポウ」の実物をさわる。

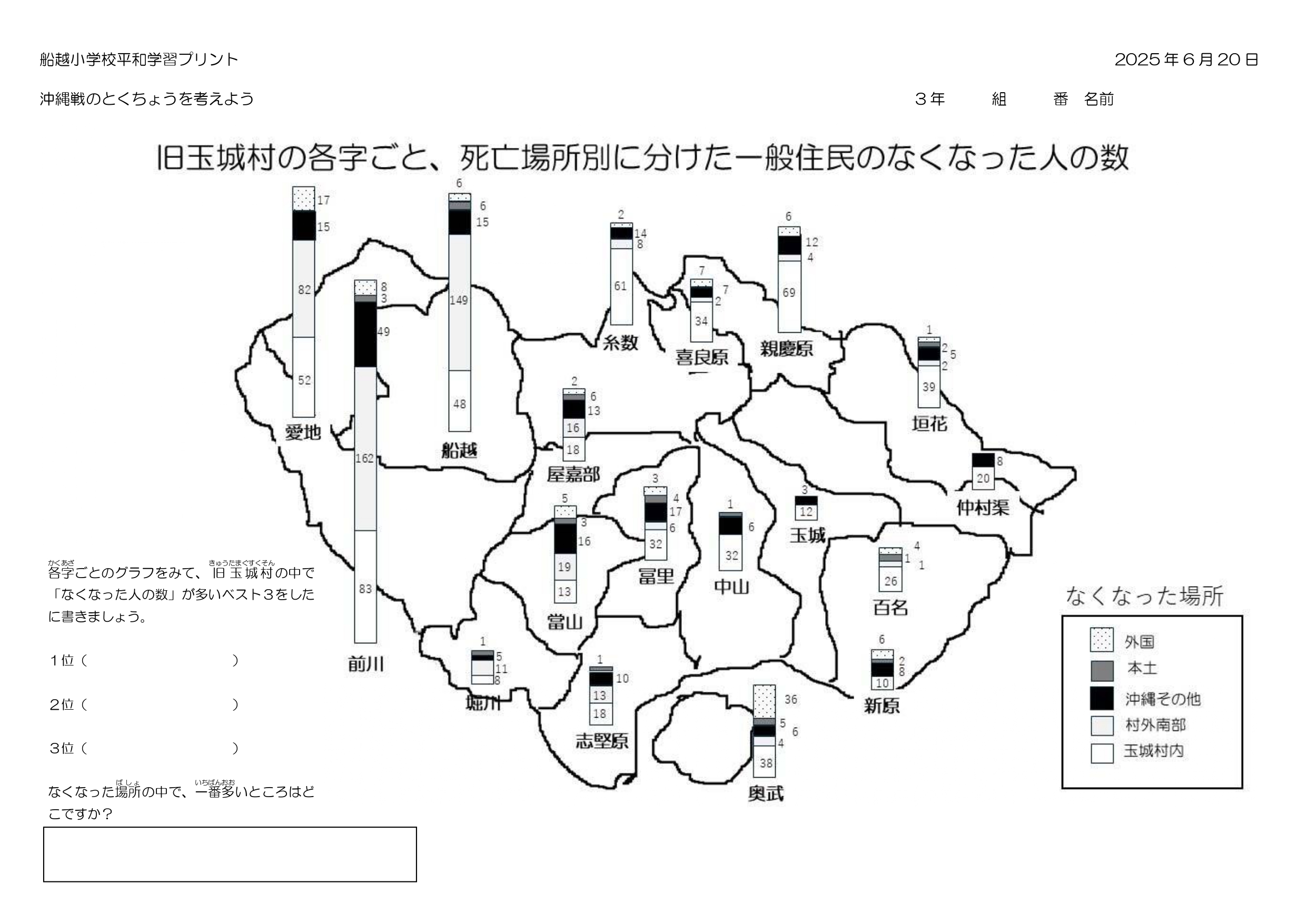

① 『玉城村史 六 戦時記録編』から、字ごとの戦没者数(一般住民のみ)のグラフをワークシートに掲載。生徒に「一番死亡者が多い字」を調べてもらう。

② 亡くなった原因のひとつとして「物体X」(艦砲の破片)を紹介。生徒に実際に触ってもらい正体が何か考えてもらう。

③ 沖縄戦体験者の言葉「鉄の暴風」、「カンポウ ヌ クェーヌクサー(艦砲の食べ残し)」について解説。

④ 沖縄戦体験者はどのように生き残ったのか、その方法を考えワークシートに記載。

船越小学校 3年生 ワークシート[PDF] [Word]

山口氏は、子どもたちが「なぜ?」と思えるようなデータがあると教材として活かしやすいと述べた。また、授業では船越出身者の証言を用いて「船越の人がどうやって、“逃げる”・“逃げない”の判断をしたのか、そのために証言を読んでみよう」という問いかけを行ったとし、「その地域の特徴を捉える上で、証言は非常に有効である」と述べた。

また、「戦後80年という契機に、市町村史や「平和の礎」名簿データを活用して、子どもたちに地域の姿を見せるきっかけにしてもらいたい。南城市の文化課がデータを持っている。ぜひ文化課に問い合わせて活用してみてほしい」と述べた。

「平和の礎」名簿データから南城市の各地域の特徴を探るグループワークを行い、発見した特徴等について発表した。

各グループの発表内容は以下の通り。

| 玉城グループ | ・旧4町村地域のうち糸満で亡くなっている人数が多いのは大里地域。 ・佐敷地域は糸満方面より地域内で亡くなっている人数が多い。 ・名護で亡くなっている人がいるのはなぜなのか。 ・戦没者数が多い月は5月と6月だが、知念だけ4月が多い。 ・以上の点を学習課題として子どもたちに見せられるのではないか。 |

| 佐敷グループ | ・佐敷・知念地域は、大里・玉城地域に比べて糸満市で亡くなった人数が少ない。これは地域に留まった人が多かったのではないか。 ・佐敷地域は那覇で亡くなった人が多い。これは兵隊として動員された住民が那覇に行き、戦死した人が多かったのではないか。調べてみると、4月終わりごろに那覇に動員されている。5月に一気に佐敷の死者数が増えていることと関連しているのではないか。 ・地図と絡めてみると子どもたちにもわかりやすいと思った。 |

| 大里グループ | ・なぜ名護で亡くなっている人がいるのか。 ・なぜ糸満に逃げたのか。これは日本軍が糸満に逃げたから住民も糸満に行ったのではないかと思った。 ・日本軍の動きを調べてみるのもいいかもしれないと思った。 |

| 知念グループ | ・知念村は久原、知名が亡くなった人数が多い。これは日本軍がいて、兵隊として那覇まで連れて行かれた人も多かったと考えられる。そのため那覇で亡くなった人も多い。 ・知念地域内で亡くなっている人も多い。山があり、避難場所を自分で造りやすかったことから地域内で亡くなった人が多かったと考えられる。 ・玉城、具志頭、糸満で亡くなった人も少なからずいるので、南部に逃げた人もいることがわかった。 |

各グループの発表や疑問を受け、山城氏は、「戦没者グラフには様々な要素が数字に反映されている」と述べた。また、アメリカ軍の進行ルート、日本軍が配備されていた場所、一般住民の避難ルートと、戦没者グラフとどのように関連しているかについて触れつつ、南城市の沖縄戦の特徴について解説した。

| 1945年(昭和20) 3月~4月 | ・南城市地域に艦砲射撃と空襲が始まったのは3月23日から24日。 ・自宅近くの防空壕に生活拠点が移る。食糧確保と家畜の世話のため自宅と防空壕を行き来する。 ・艦砲射撃で知念、佐敷地域の人々が亡くなる。 ・戦闘は中城や宜野湾等で行われており、南城市地域はまだ静か。 |

| 1945年(昭和20) 5月 | ・アメリカ軍が運玉森(うんたまむい。与那原町と西原町の間にある山)、雨乞森(あまごいむい。与那原にある山)を5月下旬に突破。南城市地域にアメリカ軍が侵攻(与那原は当時、大里村)。 ・5月22日頃から南城市の人々は避難を開始。(命の危険を感じるギリギリになるまで家を捨てない) ・大里地域の人々は玉城地域を通って糸満に避難。 ・佐敷地域は知念地域方面に避難する人が多い。山に自然壕があるためそこを目指す人が多いが艦砲射撃で亡くなる人も多い。 ・5月下旬からアメリカ軍は知念半島に収容所を設置。家屋等は壊さず使用。捕虜は糸満、具志頭方面から連れてくる。 ・玉城地域は日米の戦いのなかを逃げまどう。大里地域は日米が組織的戦闘をしている。知念半島に逃げた人は生存率が高まったと考えられるが、どの道を通ったかが重要。 |

| 1945年(昭和20) 6月 | ・アメリカ軍が佐敷地域、知念地域を中心に収容所を設置。一般人、兵隊が収容される。 ・集落の建物をそのまま使用したので生活インフラ(屋根のある家屋、井戸など)は整っている。 ・アメリカ軍の計画が7月に変更。1945年7月には組織的戦闘は終わっているが、日米ともに「本土決戦」に備えていた。アメリカ軍は本土上陸前に爆撃を行っている。映画「この世界の片隅に」のなかで広島の呉が空襲されるシーンがあるが、この飛行機は沖縄から飛んでいる。 ・5月、6月にアメリカ軍は日本軍の飛行場(嘉手納、読谷など)を再整備して使用している。 |

| 1945年(昭和20) 7月~8月 | ・アメリカ軍は大規模飛行場だけでなく、小規模飛行場を複数建設することを考えた。佐敷あたりにも飛行場建設を計画した。そのため佐敷地域などの収容所にいた人々をヤンバル(現在の名護市、当時の久志村)に強制移動させた。 ・久志村は人口が少ない地域。そこに大人数が移送されたため、食べ物(配給)がなく、生活インフラも整っておらず、多くの人が病気(マラリア、赤痢)に罹り亡くなった。マラリアは八重山マラリアよりは毒性が低いが、収容所にいた人々は健康状態が悪化していたため亡くなる人が多かった。 |

| 南城市の沖縄戦の特徴 | ① 大里、玉城地域は日本軍と行動を共にして本島南部(具志頭、糸満方面)へ行き、亡くなる人が多かった。 ② 佐敷、知念地域は村内に留まっていた人が多く、比較的被害は少ない。ただ、収容所の強制移動により、ヤンバルで亡くなる人も多くいた。 |

はじめに、山口氏より配布した証言の紹介とワークシートの作成方法について解説した。第1部で確認した「平和の礎」名簿の資料と併せて、「実際の人の動きや心情、判断から学べる教材作りをする」とし、「証言のどこを読ませるか、子どもたちにどのような問いをするか、それらをどのように組み合わせるかを検討して、ワークシートを作成してほしい」と述べた。

山口氏の解説後、各グループに割り当てられた4地域ごとの証言を読み、これらの証言を用いたワークシートを作成した。

ワークシート作成後、各グループが発表を行った。ワークシートに用いた証言の特徴や取り上げた箇所、問いかけのポイントやねらいについて説明した。これに対し、講師の山口氏と山城氏がコメントした。各ワークシートのまとめは次のとおり。

※画像をクリックすると関連ページに飛びます。

① 佐敷グループ

タイトル:どうして芳子さんは、戦争体験を語るのを「恥ずかしい」と思っているのか!?

証言:知念芳子さん(佐敷・新里)

② 大里グループ

タイトル:「人間としての感覚が麻痺する」~考えてみよう~

証言:呉屋春子さん(大里・福原)

③ 玉城グループ

タイトル:人生は選択の連続!!

証言:湧上洋さん(玉城・船越)

④ 知念グループ

タイトル:「徳広さんから見た沖縄戦」

証言:仲村徳広さん(知念・知名)

| Q.今回のワークショップの内容について |

| とても良かった・・・7人 良かった・・・4人 |

| ■主な回答理由 |

| 「語り部が減っていく現在において、教員同士で平和学習の進め方について意見交換できたのは、とても良かった。」 「自分の地域のことだけでなく、他の地域のこと、亡くなった場所や避難の仕方、アメリカ軍がどのように攻めてきたのかなど、多くのことを知ることができた。平和担当の先生だけでなく、6年生の先生も参加していたので、教えてもらいながら進めることができたのでよかった。」 「昨年度から継続して参加している。昨年度の内容+新しい資料もあり、学びの多い研修となった。昨年度の資料をもとに、特設授業(社会)を実施した。今回の新たな資料をもとに、次年度の教材づくりに活かせないか担当と相談している。」 「豊富な資料で南城市の平和学習について考えることができた。授業作りの時間なのか、発表の準備なのかがよくわからなかったので、来年度からは授業計画やどのように実施するかなどまで考えることができれば、実際の授業にも使いやすくなるのではないか。」 |

| Q.今後、南城市の沖縄戦に関する資料(証言など)を活用した授業を実践したいと思うか |

| 実践したい・・・8人 実践したいが自力では難しい・・・3人 |

| ■主な回答理由 |

| 「平和についての授業を取り組む際、どうしても沖縄戦全体的なことを進みがちになってしまう。自分たちが住んでいる場所を調べることで、沖縄戦の見方が広がると感じた。」 「低学年の担当が長く、平和教育に携わってこなかったことで、沖縄戦についての知識が少ない。どのようにしたら子ども達に伝わるのか、自分事として考えさせることができるのかなど、私には課題が多いと感じた。」 「昨年度、社会の授業で実践したので、引き続き行いたい。地域資料を使うと学習する内容と子ども達との距離が近くなり、より身近なものとして学習できるのが良いところだなと思う。また、南城市役所から佐敷町史などをもらったので、ぜひ活用したい。」 「学校の全体の意識を向けるためにも、講師をお呼びして授業の組み立て方法などを教えてもらいたい。」 |