【資料群紹介】上原清光コレクション

南城市の戦争関係資料リンク集

2024年度沖縄国際大学経済学部経済学科 専門演習IB(小濱ゼミ) 南城市の戦後産業調査

南城市の南側に位置する島、奥武島は天ぷらの島として有名で、連日多くの人でにぎわっています。しかし当然ながら、昔から奥武島が今日のような姿であったわけではありません。私たちは、奥武島がどのように変わってきたのかを調べるため、島のなかで最も長い歴史を持つ天ぷら屋である「中本鮮魚天ぷら店」の中本時枝さんと、奥武島で生まれ育ち現・区長を務めている嶺井雅也さんにお話を伺いました。

まず私たちは、天ぷらの島として知られている奥武島のなかでも特に人気があり、創業33~34年になるという「中本鮮魚天ぷら店」の中本時枝さんにお話を伺いました。

―どのような経緯で、天ぷら屋をすることになったのでしょうか。

中本さんとご主人は、生まれも育ちも奥武島です。ご主人の実家が鮮魚店をやっており、子供の世話をしながら、「カミアチネー(頭商い)」といって、たらいを頭にのっけてマグロなどを売りに行っていました。

鮮魚店をやっているなかで、魚の切れ端や養殖したモズクを天ぷらにできるのではないかと考え、酢の物や雑炊と合せて、天ぷら屋も始めました。当時から島ではモズクの養殖が盛んで、掃除機のようなもので養殖したモズクを吸い取っている写真もありました。

最初のころは従業員も少なく、夫婦でお店を回していました。当初から沖縄の天ぷら風にやることを決めていて、たくさんの天ぷら屋を巡っては試行錯誤しながら理想の天ぷらを追い求めました。小麦粉と水、油にはこだわっており、特に小麦粉は値段が張っても良いものをつかうことで、理想の食感にたどり着きました。

.jpg)

―とてもうまく行っていたようですが、近年のコロナ禍のときはどうでしたか?

コロナ禍では、何か月かは店を閉めざるを得ませんでした。再開しても、消毒液やマスク、売り場の換気など、密にならないように様々な工夫をしていました。5年たった今でも、従業員はマスク着用を徹底しています。幸いなことに、売り上げは特に落ちず、お客さんも多かったので、それなりの給料を従業員に渡すことができていました。

最近では外国人観光客も増えています。注文票に英語や中国語、韓国語など表記をしており、こうした方々にも安心して天ぷらを食べてもらえるように心がけています。

「カミアチネー」というのは方言で、魚が入ったタライを頭にのせて商いをすることを指します。カミは頭、アチネーは商いのことで、「カミアチネー」する女性は「アチョードゥグヮー」とも呼ばれました。車が少なかった昔は、朝3時頃に起きて浜で仕入れし、那覇まで裸足で歩いて行商したそうです。

お話を伺いながら、いまの天ぷらの島としての奥武島へとつながるヒントが2つ見えたように思いました。1つ目は、時枝さんのご主人のご実家がやっていたという鮮魚店で、奥武島は昔から漁業が盛んだったのではないかということです。2つ目は、モズクです。確かに奥武島と言えば、モズクの天ぷらが有名です。そこで私たちは、奥武島の歴史をさらに深堀するために、島の歴史を最もよく知る方にお話を伺いに行くことにしました。

私たちがやってきたのは、奥武島の現・区長である嶺井雅也さんです。嶺井さんも生まれも育ちも奥武島です。

―嶺井さんからみて、奥武島はどんな島ですか?

いまもそうだけど、昔から奥武島は、海人の島でした。現在も若い海人の皆さんが頑張って、海産物、特に養殖モズクや海ブドウに力を入れています。これが観光客には、好感なイメージに捉えられるようです。いまは観光客もかなり入ってきており、島でも海人の成果である「いまいゆ市場」や天ぷら屋など、それを受入れるようになっています。その意味で、観光の島ともいえると思います。

ただし、奥武島の人びとからすれば、島の中心にあるのは観音堂です。島の人びとの心のよりどころでもあり、皆さんを見守ってくれているという感覚もあります。文化的には、この観音堂を中心とした古くからの歴史というのも島の特徴だと思います。

―海人の島としての奥武島は、どのように変わってきたのですか?

漁業のやり方が時代によって変わってきました。昔は近海だけだったので、網、特に刺し網を張って魚を獲るという漁法でした。いまは船も大型化して、遠い沖まで行けるようになりました。魚の種類も、昔は近海のいろいろな魚が獲れましたが、いまはマグロなどに絞られつつあります。また、最近ではモズクなどの養殖漁業が増えてきています。

奥武島は、歴史的にも漁業をとおして島が発展してきました。そういうことで、ハーリーなどの伝統行事もあり、それらによってコミュニティが作られてきました。そういう意味で、海人の島というのは、奥武島の最大の魅力だと思います。

―昔の生活で特に大変だったのはどのようなことですか?

生活する上で水は絶対必要ですが、奥武島のような小さな島ではその確保が大変でした。いまは水道の蛇口をひねれば水が出ますが、これは昔だと夢のような話でした。私たちが小さい時には、観世音泉(クヮンヌンガー) という共同井戸がありました。しかし、こんな小さな島なので、掘って出てくる水にも潮が入ってきてしまいます。いま考えると、よくこんな水が飲めたなと思うようなものでした。

これでは大変なので、本島側からパイプラインで水を引こうということになりました。玉城中学校の上の、屋嘉部のあたり、あの辺りの土地を買い、水源を作って簡易水道を引きました。それでもちょっと雨が少ない時期になると水がとまってしまうこともありました。小高いところに大きなタンクを作り、そこに水を貯めて、流していました。水に関してはものすごく苦労した歴史があります。

―戦後のアメリカ統治期の奥武島はどうでしたか?

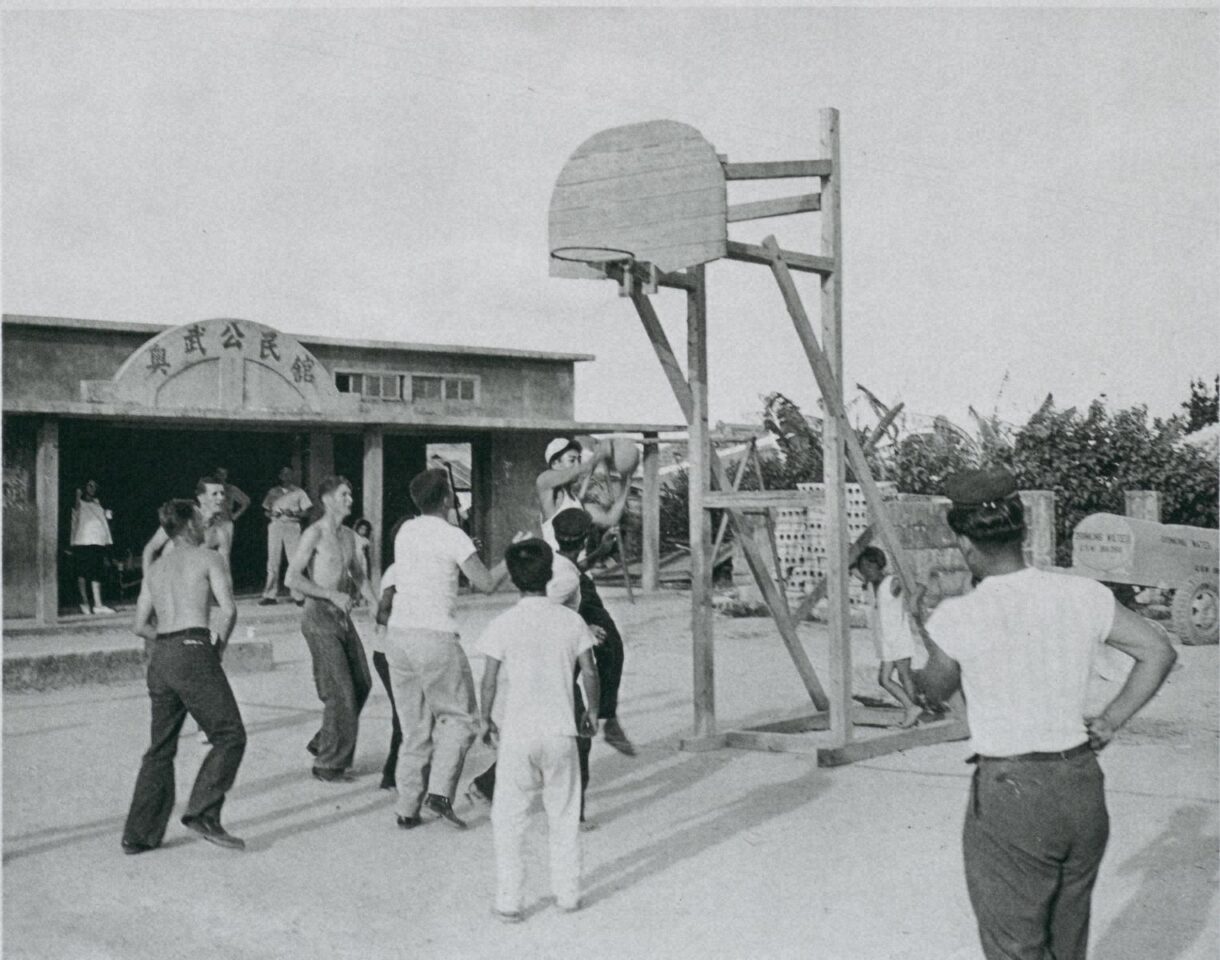

さきほどお話した水道は、アメリカの高等弁務官資金により、この地域の振興のためにということで敷設されたものでした。そういったこともあり、アメリカ軍施設との交流はありました。小さい時には、青年たちと米軍さんたちとバスケットボールをしたりしていました 。

高等弁務官が実際にきたこともありました。米琉親善交流ということで、今は運動場になっているところに、ヘリコプターで降りてきました。いまでいうと、もう総理大臣が来たようなもので、子供心に興奮しながら歓迎しました。米軍の側にも地域と交わろうという意識はあったと思います。

―『沖縄タイムス』の記事(1998年7月21日)では、奥武島では戦後に大きな海難事故があったと報じられていました。

昭和25年(1950年)のアイリス台風による遭難事故は、今でも言い伝えられています。毎年旧暦の3月3日に慰霊祭をやっています。ちょうど私は昭和25年(1950年)生まれで、同級生には、生まれた時期に親を亡くした方も結構いました。こうしたなかで、特にお母さん方は、大変な苦労をしてきたと思います。昔は、近海での漁業が中心で、漁業者が漁を終えて漁港に着くと、当時のお母さんたちはその魚を仲買して売りさばいていくという商いをしていました。いまはスーパーで魚もなんでも買えますが、当時はこういった方々が那覇まで鮮魚を売りに行っていました。私は小さいころはこうした暮らしだったのでわかりますが、こういった方々は、魚臭いということで、バスに嫌がられる面もあったかと思います。こういうところは、人びとの生活のなかでなかなか見えにくくなっている部分だと思います。

―奥武島はお店ができ始め、発展していった経緯というのはどのようなものでしたか?

お店と言っても、奥武島では天ぷらが一番の印象かと思います。そのきっかけになったのは、モズク天ぷらでした。天ぷらというと沖縄のどこにでもあるようなものですが、モズク天ぷらが出たことで、相当インパクトがあったと思います。

モズク天ぷらが生まれた背景としては、海人の島としての歴史の中で、モズクの養殖が盛んになってきたということがあります。漁師のおかみさんたちが、このモズクをなんとか活かせないかというところから、天ぷらにしてみようという発想に至ったそうです。これがヒットして、あちこちから天ぷらを求める人びとが奥武島にやってくるようになり、それが今の天ぷらの島としての発展につながっていると思います。

もう一つは、「いまいゆ市場」です。奥武島は海人の島ですから、新鮮な魚や刺身を求める方々が来ていて、町の発展を支えてきました。昔は、漁港の近くに長屋で4・5軒の刺身店などがありました。それが発展して、2014年に「いまいゆ市場」という形になりました。いまは、観光の方々に、そこで買った魚などを調理して食べてもらう場所が必要だということで、施設の拡張工事を進めています。

―奥武島での伝統の継承については、青年会が中心となってやっているのですか?

青年会は、最近では人数が減ってしまっています。エイサーにしても、青年会だけではできなくて、青年会を終えたOBの方々に協力してもらったり、高校生に参加してもらったりして、なんとかできています。本番のひと月くらい前から、公民館前で集まって練習しています。

エイサーは、昔は40~50名規模でパーランクーだけでやっていました。パーランクーの個数やスペースの制限もあってそれくらいだったのですが、私たちが青年の頃は人数も多かったため、パーランクーさえ回ってこない人もいました。いまは人数が減り、むしろ青年会だけではできない状況です。

―奥武島の方言については、どうでしょうか?

いまでは方言を話す人もいなくなってしまっています。私も、あなたたちと一緒の、標準語になってしまっています。方言で話したらあなたたちはわからないでしょうし、普段から方言を聞くこともないでしょう。方言がなくなってしまうことを危惧して、『奥武島方言史』というものを作りましたが、実質的にはもうなくなっている状態ではないかと思います。これは、奥武島に限らず、どの地域でも同じだと思います。

―サバニはいまも作っている方がいらっしゃるのでしょうか?

嶺井尚人さんがいますが、もうサバニ は実用的なものではなく、ハーリーに使うぐらいのものだから、生業としてやっているということではありません。いまはサバニを作る人は、糸満と奥武島に1人か2人といったくらいなので、注文があったときには作るというレベルです。いまちょうど注文があったみたいで、運動場の向こう側で作っているところですよ。しかし、おそらくもうこの方の代でサバニ作りの技術は継承されなくなると思います。

―今後どのような島になってほしいというような思いがあれば教えてください。

島にいる人間としては、この島の人たちが和やかに過ごしていけるように、いろいろな行事をとおして人のつながりが良好であればいいと思います。奥武島には、ハーリーもあるし、綱引きもあります。観音堂では、5年に1度お祭りがあり、島の人たちだけでなく、島から出ている方々も戻ってきて参加するという、大切な伝統になっています。こういうものを皆でやっていかなければならないと思いますが、人口、特に若い方々がずっと減ってきてしまっており、ハーリーであれ他の行事であれなかなかうまくできないというのが、いまの課題です。こういうものがしっかり、いつまでもできるようになってほしいというのが、住んでいる人にとっての一番の願いです。

お二人からお話を伺ったあと、モズクの養殖についてさらに調べてみました。奥武島でのモズク養殖は、1979年ごろに6経営体でスタートし、現在では10経営体が従事しているようです。養殖場は、新原(みーばる)から知念にかけての広大な浅瀬で、区画が設定され養殖されています。

9月から10月にかけて養殖場でビニール等に種を採取して保存培養し、10月から12月に陸上の大水槽でモズク網に種付けをします。養殖場では、1人平均800枚の網を海底に張るそうです。モズクは、海水温19℃から21℃でよく育ちます。3月頃から収穫が始まり、4月から5月にかけて最盛期を迎えます。収穫の際は、潜水具等で海中に潜り、バキュームホースで船に海水ごとモズクを吸い上げます(「中本鮮魚天ぷら店」中本さんのお話で、「掃除機のようなもので養殖したモズクを吸い取っている写真」というのは、おそらくこのバキュームホースでモズクを吸い上げているところだと思われます)。その後、洗浄して塩漬けにし、一斗缶に詰めて本土等へ出荷されます。

今回の調査では、「中本鮮魚天ぷら店」の中本さんと、奥武島の現・区長の嶺井さんにお話を伺いました。お二人のお話に重なるところも多く、「カミアチネー」の時代からの人びとの生活史が積もるなかで、現在の奥武島があるのだという思いを強くしました。戦後の奥武島ではアイリス台風による海難事故をきっかけに漁業から離れる方も多かったが、モズク養殖の開始をきっかけに人が戻って来たそうです(『琉球新報』1998年7月21日)。海人の島としての模索が、いまの観光の島としての姿につながっているのではないでしょうか。その点で、島としての古くからの歴史をどう継承していくのかは、ほんとうに考えなければならない課題だと思いました。

最後になりましたが、本調査にあたり、インタビューを快くお引き受けいただいた「中本鮮魚天ぷら店」中本時枝様、奥武島区長の嶺井雅也様に厚く御礼申し上げます。また、奥武島書記の中本えい子様には、奥武島の現状について教えていただいたほか、嶺井区長を紹介していただきました。皆様にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。