【資料群紹介】上原清光コレクション

南城市の戦争関係資料リンク集

沖縄県師範学校の卒業アルバム(1931年度)が、なんじょうデジタルアーカイブで公開されました。この公開は、湧上洋さん(船越在住)の資料提供により実現する事ができました。湧上さんは、このアルバムの全ページをカメラで撮影し、現像してプリントしたものをアルバムに入れて保管されていました。2024年7月、筆者は、湧上さんとの会話の中で、そのことを知りました。

この卒業アルバムの年度(1931年度)は、湧上洋さんの父・湧上蒲助(わくがみ かますけ)さんが卒業した年度です。卒業したのは1932年3月。今から90年以上も前のことです。

筆者は、次の理由で、このプリント写真をデジタル化し公開すべきであると考えました。

・南城市玉城船越出身者(蒲助さん)が1931年度の同校卒業生の1人である。よって、この卒業アルバムは、南城市の郷土資料の1つと言える。

・戦前の資料は貴重である。沖縄戦で焼失せずに残った資料は、デジタル化により永久保存する価値がある。

・県立の学校の卒業アルバムは、税により作成されたもので、公文書的価値がある。

・人間活動の中でも、人間の知性と感性を育む教育は重要である。教育の歴史を抜きにして人間の歴史を語ることはできない。よって、この学校資料は歴史的に価値があると言える。

・この年度の卒業生の子孫にとって、この卒業アルバムは祖先を知るための資料の1つとなる。

湧上さんは、この卒業アルバムをデジタル化して公開することに意義を感じて、写真を貸して下さいました。以上が、写真公開に至る経緯です。

本稿では、湧上蒲助さん及び、彼とともに卒業した3名の男性に関するエピソードを紹介します。この3名は、山入端吉雄(やまには よしお)さん、宜野座政幸(ぎのざ せいこう)さん、喜屋武真栄(きゃん しんえい)さんで、みな、蒲助さんの友人でした。本稿の内容は、主に、湧上洋さんから聞き取った話が基になっていますが、喜屋武真栄さんに関するエピソードでは、幾つかの文献資料を援用しています。喜屋武さんは、本土復帰運動などで活躍した、沖縄戦後史の重要人物の1人です。よって、彼に関する文献資料は豊富にあります。戦後の重大な出来事も紹介しつつ、喜屋武さんの人間像に迫ろうと思います。

湧上さんは、1989年4月1日から1991年3月31日までの2ヵ年間、沖縄県農林水産部農業試験場名護支場で支場長として勤務しましたが、その時代に、1人の老紳士の訪問を受けました。「ここの支場長の姓が湧上と聞いて、もしやと思いお訪ねしたのです」と、その紳士は、農業とはまるで関係のない話をし始めました。湧上さんは、要件がよくわからなかったので当惑しました。すると、その紳士はこう言いました。「蒲助さんをご存じですか。湧上という姓の人はそう多くないので、もしかしたら、あなたが蒲助さんと何か関係のある方かと思いまして」

湧上蒲助。その人は、湧上洋さんの父親です。彼は1960年に逝去したので、それから30年以上も経過していました。今頃、父のことについて何かを知りたがっているとは、どういうことか。湧上さんは不思議な思いをしながらも、「蒲助は私の父親です」と答えました。

すると、その老紳士は「実は、私は、師範学校で蒲助さんと同級生でした」と言いました。この人が山入端吉雄(やまには よしお)さんです。

それから、2人は、蒲助さんについていろいろと話をしました。湧上さんは「そのとき何を話しあったのかは、あまりよく覚えていませんが」と前置きをして、筆者にこう言いました。「山入端さんは、学生時代、父が運動能力に秀でていたと話しておられました。その内容は、『玉城村 船越誌』に書かれている内容と一致していました」

『玉城村 船越誌』には、蒲助さんについて、次のように書かれています。「師範学校在学中は、柔道、角力、水泳などで大活躍をし、最上級生の時は、黒帯初段の柔道部主将、応援団長にも推された明朗活発な好青年であった」[船越誌編集委員会2002:355]。

それにしても、なぜ、山入端さんは湧上さんが沖縄県農林水産部農業試験場名護支場の責任者であることを知ることができたのでしょうか。それについて、湧上さんはこう説明しています。「山入端さんは、名護にお住まいの方でした。パインか何かの栽培方法について知識を得るために、名護支場にお越しになられました。そして、担当職員と話をしているうちに、たまたま、支場長の姓が湧上であることを知ったのです。そして、もしかして私が蒲助と関係のある人間であるかもしれないと、山入端さんは思い、『支場長と会わせてほしい』と依頼したのです」

筆者はそれを聞いて驚きました。なぜなら、当時、すでに師範学校卒業後58年くらい経っていたからです。その間、ずっと同級生のことを忘れずにいて、湧上という苗字に反応して、わざわざ湧上洋さんに会うために行動するとは、どういうことでしょう。筆者の感覚ではよくわかりませんでしたが、とにかく、級友への思いはよほど強かったのだろうと、筆者は思いました。

「仲が良かったのでしょうかね」と筆者が湧上さんに言うと、湧上さんは次のように独自の考えを述べました。「これは勝手な想像なのですが、湧上の“わ”と、山入端の“や”は、両方とも、五十音の後ろのほうですよね。そういうことで、クラスで席が近かった時期があったのではないでしょうか。クラスメイトは、案外、そういうちょっとしたことで、仲良くなっていくものではないでしょうか。残念ながら、山入端さんと父が具体的にどのような思い出を共有していたのかは知りません」

山入端さんと蒲助さんの関係については具体的にはよくわかりません。しかし、山入端さんにとって蒲助さんは印象深い人であったということは明らかでしょう。

さて、山入端さんはその後も湧上さんを訪ねました。その時、山入端さんが手にしていたものが、あの卒業アルバムでした。湧上さんは、この古い卒業アルバムを見て、たんに父親が載っているという理由だけでなく、歴史資料としての価値もあるという理由で、全ページを撮影しました。湧上さんは、このアルバムを手にした時のことについて次のように語っています。「見てすぐに、この戦前のアルバムは貴重であると思いました。なにせ、中南部では“鉄の暴風”により、ほとんどのものは焼失してしまいましたからね」

その言葉には説得力があります。なぜなら、湧上さんは、南部の沖縄戦を体験し、なおかつ、戦後は聞き取り調査も含め、沖縄戦を勉強してきたからです。そして、湧上さんは、説明を加えました。「その年度の卒業生のうち、激戦地であった中部および南部の出身者の所有する卒業アルバムは、ほとんど焼失したのでは、と想像してみたのです。ひょっとすると、山入端さんが貸してくれたアルバムは、ほとんど現存していないアルバムかもしれない。そう思って、写真撮影をしたのです」

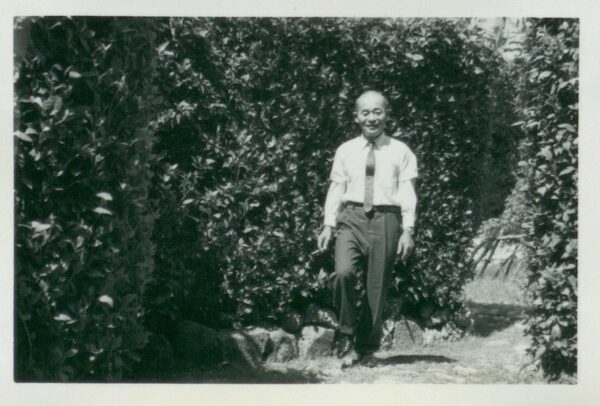

その後も、何年かは、年賀状のやりとりなどを通じて、湧上さんと山入端さんの交友は続きました。しかし、湧上さんが転勤となり名護を去ることになると、いつしか互いに音信不通となってしまいました。「連絡しあうことがなくなったのは残念ですが、いまでも、山入端さんには感謝しています。山入端さんのおかげで、若き日の父の写真を見ることができたのですからね」と、湧上さんは言いながら、撮影した写真の中から1枚(写真2)を取り出し、その写真について説明しました。「校門で写っているのは父です。どういう経緯があったのかわかりませんが、父だけが校門の写真に写っているというのは、少し誇らしいですね」

次のエピソードは、宜野座政幸(ぎのざ せいこう)さんに関するものです。宜野座さんは、師範学校の柔道部仲間で蒲助さんと仲が良く、時々、船越の蒲助さんの実家に遊びに来ていました。それゆえに、宜野座政幸さんは、蒲助さんの家族とも親しくなりました。

1932年3月、蒲助さんおよび宜野座さんは師範学校を卒業しましたが、卒業後も2人の友情が薄れることはありませんでした。1945年3月、玉城村民が金武村漢那(現宜野座村漢那)に疎開するようになった頃、湧上家がまず目指したのは、金武村金武にあった親友・宜野座さんの実家でした。その時、師範学校卒業から13年以上も経っていました。それにもかかわらず、宜野座さんを訪ねていったのは、蒲助さんと宜野座さんがかなり親しい間柄であったからでしょう。

しかも、その時、蒲助さん本人が宜野座さんを訪問したわけではありませんでした。その時のことについて、湧上さんは次のように説明します。「私たち家族の金武村への避難では、父(蒲助さん)は随行していませんでした。その頃、父は防衛隊に召集され、防衛隊の責任者として美田連隊の西村大隊に配属されていたからです。宜野座さんの実家へ行ったのは、祖父(次一さん)でした。祖父は、宜野座さんのことを師範学校時代からよく知っていましたから、まずは宜野座さんに挨拶をするべきであると思ったのでしょう。見知らぬ土地へ行くことに不安もあったでしょうから、面識のある宜野座さんにいろいろと助けてもらいたいという気持ちもあったと想像できます」

しかし、蒲助さんの父・次一さんは、宜野座さんと会うことができませんでした。宜野座さんも、防衛隊に召集され実家にはいなかったからです。

結局、次一さんは、金武を去ることにしました。それは、たんに、息子の友人と会うことができなかったという理由だけではありませんでした。宜野座さんがいるいないにかかわらず、そう結論を出さざるをえませんでした。なぜなら、宜野座家の避難豪には、すでに多くの避難民がいて、湧上家が加わるスペースはなかったからです。そのため、次一さんたちは、当時多くの玉城村民が疎開していた漢那集落へと移動しました。ところが、玉城村民が避難していた漢那の大きな洞窟の壕も満杯で、湧上家が入るスペースはありませんでした。「湧上洋さんのオーラルヒストリー (2)「戦争体験記」では、その状況が次のように記されています。「村民の避難壕は大きな洞窟の壕で、集落外れの道路近くにあった。(中略) ところが、壕は避難民でいっぱいになっていた。祖父は壕の責任者と粘り強く交渉していたが、私達家族の入れる場所の確保は出来なかった。また、食料の備蓄も少なく、あと1ヶ月分しか無いとのことで、私達家族への食糧の支給は困難であるとの事であった」

さて、それから、時は過ぎ、戦後、沖縄が復興の兆しを見せつつあった頃、何の前触れもなく、突然、湧上家に1人の男性が訪問してきました。宜野座さんでした。たまたま、その時、蒲助さんも、次一さんも家にいました。3人は再会を喜び、その日は夜遅くまで話しをしました。そして、その晩、宜野座さんは、湧上家で泊まりました。

その訪問の時期は、早くても、1949年から1950年代初旬の間と思われます。なぜなら、まず、1948年頃までは、湧上家も含め、多くの沖縄人は、目の前の生活をやりくりするだけで精一杯だったからです。また、宜野座さんが利用したと思われるバスは1949年までは運航していなかったと思われるからです。沖縄県公文書館のウェブサイト「琉球政府の時代」の「戦後の公営バス」(https://www3.archives.pref.okinawa.jp/GRI/documents/%E6%88%A6%E5%BE%8C%E5%85%AC%E5%96%B6%E3%83%90%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%98%E3%81%BE%E3%82%8A/)によると、「1947年7月28日現在の予定路線図(Bus Diagram)」では、東海岸北部を通る線が見られず、「1949年11月23日現在の「バスダイヤ案内」」では、その線が見られます。それは16線のうちの1線・久志線のルートで、停車地は「安里-首里-普天間-胡差-登川-石川-宜野座-瀬嵩-嘉陽」となっています。それに、蒲助さんは1960年に病気で早逝したので、来訪した宜野座さんと元気に話ができたのは、その年よりもずっと前であったに違いありません。それらを考えると、宜野座さんの訪問は1949年から1950年代後半の間と言えるでしょう。

湧上洋さんは、宜野座さんの来訪を思い出して、次のような感想を述べています。「今から考えると、驚きです。まず、バスでの移動は大変だったからです。金武方面から那覇までの距離が遠いだけではく、那覇で玉城方面へ向かうバスに乗り換えねばなりませんでしたから。ドアツードアで半日を要したのではないでしょうか」

そこで、筆者が「蒲助さんも次一さんも、宜野座さんが事前に来ることはわかっていなかったのですよね」と確認のために聞くと、湧上さんはこう答えました。「わかっていませんでした。事前に連絡を取り合っていませんでした。本当に、飛び込みで来訪なさったのです。湧上家が留守にしている可能性もあったのです。しかも、その日のうちに帰ることは難しかったと思いますが、船越に民宿はありませんでした。宿泊する場所のこともよく考えないで来たのでしょう。勢いだけで来たという感じですね」

筆者は、「とにかく何がなんでも行く」という強い意志を感じました。では、宜野座さんはどのような思いで金武から船越までやってきたのでしょうか。その点について、湧上さんはこう言います。「私は、宜野座さんと祖父、父が何を話していたのかは知りませんが、おそらく、宜野座さんは、戦時中のことが気になっていたのではないでしょうか。祖父が金武集落の宜野座さんの実家を訪ねた際に、宜野座さんと宜野座さんの家族は、私たち家族に対して助けになることが何もできませんでした。それは、当時の状況を考えると、仕方がなかったことなのですが、たとえ物理的にどうしようもできなかったとしても、宜野座さんは申し訳ないという気持ちを持ち続けていたのではないでしょうか」

筆者は、「親友の安否がずっと気になっていたということも、訪問理由の1つだと思いますが」と質問するように言うと、湧上さんは「もちろん、そのことを確認したかったというのも大きな訪問理由だと思います。なにせ沖縄戦では多くの人が亡くなりましたからね」と答えました。そして、こう言葉を継ぎました。「まあ理由がどうであれ、あの激しい沖縄戦があって敗戦直後の生活も大変だったにもかかわらず、遠路はるばる船越に来て下さったというのは、今でも驚きを禁じえません。1950年の訪問だとすれば、戦後5年、師範学校卒業後18年近く経っていたことになりますが、その間も友達のことが気になっていたとは、情が深いですね」

喜屋武真栄(きゃん しんえい)さんは、沖縄戦後史(特に、祖国復帰運動史)で欠かせない人物で、祖国復帰協議会会長や沖縄県教職員会会長を歴任しました。また、1970年11月の初の国政参加の参院選では、1位当選で参議院議員になりました。師範学校時代では空手部に所属し、柔道部の蒲助さんとは、同じ武道系として、気脈の通じる仲でした。

喜屋武さんと蒲助さんは、休日にも時間を共にすることがありました。蒲助さんは、時々、休日に喜屋武さんを船越に連れてきていました。自然豊かな船越で、ヤギの乳を飲んだり、イモを食べたりして、遊んだと言います。

戦後、喜屋武さんは、群島政府文教部で体育の指導主事として勤務していましたが、屋良朝苗さんからの誘いを受けると、辞職し、沖縄教職員会に移り事務局次長として勤務するようになりました。屋良朝苗さんは、1952年、同会の会長に就任する際、喜屋武さんに目をつけ、躊躇する彼を強引に同会に連れてきたのです[屋良1977:20-22]。

その後、喜屋武さんは、多忙な日々を過ごすことになりました。まず、1953年には、屋良さんに率いられて、本土へ行き、戦災校舎復興運動を展開し始めました[屋良1977:21-22]。その後も、屋良さんとともに、祖国復帰運動の中心人物として活躍するようになりました。そして、1970年には参議院議員になり、沖縄の立場を本土に訴えるべく尽力するようになりました。

一方、蒲助さんは戦後、船越、玉城、百名、南風原の各小学校の教頭を歴任しました[船越誌編集委員会:355]。しかし、惜しくも1960年、夭折しました。

湧上洋さんによると、戦後、喜屋武さんは数回湧上家を訪ね、蒲助さんと会いました。また、喜屋武さんは、蒲助さんが亡くなってからも、湧上家に足を運びました。その点について、湧上洋さんはこう語ります。「父親が亡くなった後のほうが訪問回数は多いです。5回程度でしょうか。母親が応接していたので、喜屋武さんが具体的にどのような話をなさっていたのかは、私にはよくわかりませんが、ただ、父親が亡くなった後の私たち家族のことを気にかけて下さっていたのは確かです。参議院議員になられてからの訪問が印象に残っています。喜屋武さんは『南部視察で近くに寄ったものですからついでに……』と言っていました。しかし、たまたま思い付きで急遽立ち寄ったのではないのです。なぜなら、仏壇に供えるための土産を事前に東京で購入なさっていたからです。事前に訪問をスケジュールに入れていたのです」

筆者は、疑問を持ちました。喜屋武さんはなぜ友と会えるわけでもないのに、幾度も、湧上家に足を運んだのだろうか。多忙を極める喜屋武さんが、那覇から10㎞以上離れた船越にわざわざ来た理由は何だったのだろうか。もしかしたら、湧上家との親交を深めることで、政治家として船越、ひいては玉城村で顔を売ろうと考えていたのではないか。筆者はそのようなうがった見方もし、その点について、湧上さんに意見を求めました。湧上さんはこのように答えました。「政治活動の一環として湧上家を訪問なさっていたというのは、考え難いです。ウチは政治とはまったく無縁でしたから。また、その方面での影響力を船越で持っていたわけではありません。それに、喜屋武さん自身、政治家ぶっていませんでした。秘書を連れずに一人で来て、仏壇に手を合わせて、言葉少なく去っていく。そのような印象を持っています。ですので、喜屋武さんは、純粋に親友のことが忘れられず、仏壇の前で弔いの気持ちを表したかったのではないでしょうか」

その言葉が正しいのであれば、3つのことが言えるかもしれません。1つ目は、喜屋武さんと蒲助さんは強い友情で結ばれていたということ。2つ目は、学生時代の思い出が忘れられない大切なものであったということ。3つ目は、喜屋武さんが、真心を持って行動する人であったということ。

1つ目については、間違いないと思われます。2人が親友同士であったということは事実関係からみて、明らかです。2つ目についても、一般論的に言って、正しいと思われます。多感な青春時代に友と切磋琢磨して心身ともに成長していったことは、誰にとっても宝のような思い出です。学生時代の友人を大切にすることは、自分自身の素晴らしい思い出を大切にすることに等しいので、喜屋武さんが卒業後も長く蒲助さんを慕っていたということは、理解できます。

では、3つ目の点はどうでしょうか。蒲助さんに対する行動だけを見れば、喜屋武さんが真心を持って行動する人であったということに疑問を挟む余地はありません。しかし、社会で指導的立場にあった喜屋武さんがいつでも誰に対してもそうであったのかどうかについては、少し検証が必要です。次章で、文献資料を用いて、喜屋武さんの人間性を理解するのに役立つエピソードを紹介していきます。

結論から言うと、喜屋武真栄さんが真心を持って物事や人に接する人物であったと推定することは可能だと、筆者は考えます。裏表なく、心を開いて人と接し、真正面から、熱意を持って問題に取り組む。彼がそのような誠実さを持っていたということを示すエピソードを、本章でいくつか紹介します。エピソードは、大きく2つで構成されています。1つ目は屋良朝苗(やら ちょうびょう)さんとの関係、2つ目は儀間昇(ぎま のぼる)さんとの関係です。

屋良朝苗(やら ちょうびょう)さんは、沖縄戦災校舎復興促進期成会会長、沖縄教職員会会長、琉球政府行政主席、沖縄県知事を歴任した、沖縄戦後史の最重要人物の1人です。喜屋武さんは、その屋良さんから見いだされ、屋良さんと二人三脚で、戦災校舎復興運動や祖国復帰運動を行ってきました。

ここでは、喜屋武さんが屋良行政主席を誕生させるためにどのような行動をとっていたかを見ることにより、喜屋武さんの人間性の一端を明らかにしたいと思います。まずは、『沖縄はだまっていられない』に収録されている座談会(1968年12月10日 東京で開催)における喜屋武さん(当時沖縄教職員会会長)自身の言葉を基にして、説明しましょう。

喜屋武さんは、野党3党と同様に、戦後初の主席公選に屋良さんを出馬させたいと思っていました。そして、喜屋武さんは、屋良さんが勝つ条件は野党3党が超党派的に結束することであると考えていました。また、彼は、その結束が確実なものであることを屋良さんに理解してもらわねばならないとも考えていました。さらに、喜屋武さんは、野党3党の介入なしに、屋良さんが自由に政治の道に入る状況を作る必要があると思っていました。彼は、それらを実現させるために、骨を折りました[屋良1969:32]。

しかしながら、喜屋武さんの骨折りにもかかわらず、屋良さんは、なかなか出馬の意思を固めませんでした。最初は後ろ向きでした。屋良さんは「教育者として晩節を全うするのだから出馬しない」[屋良1969:32]と話していました。その状態から出馬させるには時間がかかりました。「屋良さんが(行政主席選挙に出馬することを)決意されるまで、2ヵ月間かかっている」[屋良1969:32]と、喜屋武さんはその座談会で言っています。

そのため、喜屋武真栄さん含む、屋良さんを推薦する者たちは、幾度も屋良さんを説得しなければなりませんでした。喜屋武さんは座談会でこう言っています。「お百度を踏んで、屋良さんを説得したのです。その過程においても、私たちは絶えず立証人となって、屋良さん1人で絶対に野党3党に会わせなかったのです。必ず、私たちが証人となって、いっしょに立ち会って、そこで煮詰めた中から、野党3党の共闘間違いない、人事にも介入しない、政策にも介入しない、屋良さんを困らせるようなことはしないということをいちいち確認して、そうして、屋良さんは、最終的な決意をされたわけです」[屋良1969:32]。

なお、喜屋武さんは、野党3党に対してだけでなく、革新側の各種団体にも丁寧に交渉していました。それについて、喜屋武さんは座談会でこう述べています。「労働団体はどう思っているのか、民主団体はどう考えているのか、ということで、全団体の幹部に会い、いちいち打診したのですが、いずれも、この際超党派体制でいく、そうして屋良さんでなければいけないということがはっきり確認できました」[屋良1969:33]。

喜屋武さんの尽力もあり、最終的に、主席公選を戦うための革新共闘会議が結成されました。この団体は、沖縄の野党各派、労働団体、民主団体を含めて、105の団体で構成されました。この大きな団体を率いる議長には、喜屋武さんが就任しました[屋良1969:34]。

これまで見てきた通り、喜屋武さんは、屋良出馬のために、そして、屋良勝利のために、身を粉にして働きました。結局、屋良さんはこの選挙で勝利し公選初の行政主席となりましたが、もし喜屋武さんがこのような環境を整えなかったら、屋良さんは出馬さえしなかったかもしれませんし、かりに出馬しても、野党3党や労働団体、民主団体は団結することができず、革新側が惨敗していたかもしれません。そうなっていたら、沖縄の戦後史は大きく変わったかもしれません。

とにかく、初めて民衆の投票により行政主席を選ぶという直接選挙で、本土復帰を訴える革新側が勝利しました。そして、その立役者の1人は、喜屋武真栄さんでした。この事実は沖縄現代史の中で大きな意味を持ちます。

しかし、本稿では、そのことよりも、喜屋武さんが、敬愛する屋良さんのために、心を砕いたという点に注目します。次にポイントを整理してみます。

・喜屋武さんは、屋良さんが野党3党からの影響を受けることなく自由に気持ちよく戦える環境をつくった。徹底してそれを行い、屋良さんの出馬を実現させた。

・喜屋武さんは、革新側の共闘を成功させるために、手抜きをせず各種団体と交渉をし、これらの結束を実現させた。

・喜屋武さんは、屋良さんを担ぐために「お百度参り」をし、最終的に、屋良さんの首を縦に振らせた。

喜屋武さんがこれだけうまく交渉できた理由は、我欲を捨てて、大きな目的(祖国復帰)を実現することの重要性を真摯に訴えたということだと、筆者は考えています。「今、沖縄の人は、個々人の持つ小さな利害はいったん忘れて、団結して、異民族からの解放のため、そして、民主主義的憲法下で生きるために、本土復帰を果たさねばならない」と、喜屋武さんは訴えたのではないでしょうか。その可能性はあります。なぜなら、喜屋武さんは、『沖縄県祖国復帰運動史』の「発刊に際して」で「必らずや、沖縄の祖国復帰運動が人類の良心に支えられ、一大国民運動となり、指針となることを信じている。また、一大国民運動を展開するための原動力は、われわれ九十万県民の統一と団結によって裏付けられた力強い行動力であると信じている」と記しているからです。喜屋武さんが各団体との交渉時に団結することの重要性を訴えた可能性は十分にあるでしょう。また、喜屋武さんがそのような言葉を出していなかったとしても、彼が各人の利害調整に明け暮れるようなことはぜず、自分の思っていることを、相手の心にまっすぐ訴えたということは、想像できます。これは、我欲の強い人間や不誠実な人間にはできません。各種団体の人たちは、最終的に「喜屋武真栄は裏表のない信頼できる人間だ」と判断し、共闘に踏み込んだのではないでしょうか。105もの団体をまとめるのは、小細工では無理だったでしょう。「喜屋武真栄の主導でなら共闘する価値がある」と思わせる人間力が、喜屋武さんにはあったのでしょう。そして、その人間力とは、「裏表なく、心を開いて人と接し、真正面から、熱意を持って問題に取り組むことができる力」であると、筆者は考えています。

ここでは、喜屋武さんが沖縄教職員会で事務局長だった時に知り合った儀間昇(ぎま のぼる)さんとの関係を紹介することにより、喜屋武さんの人間像をみていきます。

儀間昇さんは、ハワイ生まれですが少年期からは沖縄玉城村で育ち、沖縄戦も体験しました。捕虜としてハワイで収容されましたが、解放後は、米軍に入り、日本本土での勤務を経て、沖縄で勤務するようになりました。略歴は次の通りです[島袋2016:22、46-48、142、146、162-163]。

・1933年、沖縄の実家を継ぐため、6歳の時に、単身でハワイのマウイ島を出て来沖し、玉城村(現在の親慶原)の祖父母宅で住むようになる。

・1934年、玉城尋常小学校入学。

・1941年、県立第二中学校に入学すると、那覇市の下宿先で生活するようになる。

※戦況が悪化したため卒業式が開催されず、卒業証書を手にできなかった。

・1945年2月18日、海上挺身基地第二大隊が阿嘉島から玉城村親慶原へ移駐。昇は同大隊に入隊する。

・1945年5月17日、昇は捕虜になり、ハワイへ移送される。

・1946年6月、昇は、ハワイの捕虜収容所から解放され、マウイ島で両親やきょうだいとの生活を始める。

・1947年、米軍の新兵となる。

・1948年10月、カリフォルニア州モントレーにあるALS(米陸軍語学学校)を卒業する。

・1949年1月、日本に駐留。

・1958年1月、沖縄に赴任する。米陸軍対敵諜報隊(CIC)の沖縄部隊、526分遣隊に配備される。

儀間さんは、沖縄赴任中は、米陸軍対敵諜報隊(CIC)の渉外官として諜報活動を行っていました。具体的には、琉球政府の機関、経済団体、労働組合などを回り情報を集めていました[島袋2016:195]。その目的は、米軍への敵対行動を未然に防ぐことでした[島袋2016:10]。儀間さんの所属していた526分遣隊は、フィリピンに駐屯していた隊の流れをくみ、1947年12月から沖縄で駐留し始めました[島袋2016:11]。渡航の許認可を判断する権限を握っていたCICが、監視対象者の沖縄の出入りを認めないことは多くありました[島袋2016:11]。また、CICは、思想調査のために、軍雇用員や復帰運動に取り組む人を尋問していました[島袋2016:11]。

「復帰運動に取り組む人」は、CICの調査の対象、つまり、儀間さんの調査の対象でした。儀間さんが沖縄でCICの渉外官として復帰運動を監視していた頃、喜屋武さんは、復帰運動を推進する復帰協の中核的組織・沖縄教職員会の事務局長でした。よって、儀間さんと喜屋武さんは敵対する関係にありました。ちなみに、復帰協(沖縄県祖国復帰協議会)とは、労働組合、市民団体など17団体(復帰時には46団体)により1960年に発足した本土復帰運動の活動組織体です[島袋2016:236]。

喜屋武真栄さんは「復帰運動に取り組む人」の代表格で、組織を守る立場にいました。よって、本来であれば、儀間さんを警戒し、儀間さんの調査を阻む努力をすることが期待されていました。ところが、喜屋武さんは、月2回教職員会事務局に顔を出していた儀間さんに対し、いつもオープンな姿勢をとりました。『奔流の彼方へ』では次のように記されています。

(喜屋武さんは)「別に何も隠すことはないよ」と情報を出し惜しみしなかった。実直なその人柄に、昇も次第に引かれた。「治安のためだ」と話す昇の立場にも理解を示し、協力的だった。昇は「喜屋武さんは誠実で、とても正義感の強い人」と好感を抱いた[島袋2016:236]。

うがった見方をすれば、あえて儀間さんに融和的な態度をとることで、友好的な人間関係を構築し、復帰運動に対して手心を加えてもらおうと考えた、とも言えます。しかし、喜屋武さんがそのような考えを持っていた可能性は低いと思えます。なぜなら、喜屋武さんは、ビジネスパーソンではなく、もともと教育行政に携わっていた役人です。複雑な心理戦を仕掛けるような人物ではないと考えたほうが無難です。また、喜屋武さんの師匠とも言える屋良朝苗さんも元は教育者です(知念高校の校長も歴任)。そして、喜屋武さんは、戦災校舎復興運動の際、屋良さんとともに、猪突猛進で相手の懐に入っていくスタイルで、本土で沖縄の窮状を訴えてきました。1953年1月21日、屋良さんは喜屋武さんと2人で、空路上京し、3月15日までの間、東京を中心に、全国的な集会や組織をしらみつぶしに訪問し、沖縄の実情を訴えました[屋良1969:65]。また、2人は3月15日から6月4日の地方行脚を終えた後、東京に戻り、国会議員1人ひとりに対して運動を開始し、議員会館でしらみつぶしに沖縄問題の解決を訴えて歩きました[屋良1977:31]。小細工なしに正面から人と向き合う。そのスタイルを喜屋武さんが屋良さんから学んだとしたら、彼が老獪な駆け引きではなく、誠実に人と向き合うスタイルをよしとしていたと考えるほうが自然です。

儀間昇さんは、誠実な喜屋武さんを気に入り、米軍牧港住宅地区(那覇市)にあった自宅に、彼を招くようになりましたが、時折、喜屋武さんは儀間さんに「米側に沖縄の思いを、沖縄の姿を、きちんと届けてくれ」と言っていたそうです[島袋2016:241]。このエピソードも喜屋武さんの実直な性格を物語っていますが、喜屋武さんは、相手が誰であれ、臆することなく、祖国復帰の思いをストレートにぶつけてきました。米国諜報組織のCICの儀間さんに対してだけでなく、日本政府に対しても、それは同じでした。例えば、コザ騒動(1970年12月20日)の3日後に開催された参院沖縄特別委員会で、委員だった喜屋武真栄さんは、次の発言をしました。「軍政下の25年間、こらえにこらえ、耐えに耐えてきたものがとうとう爆発した。国によって保護されない人間の惨めさ、憲法によって守られない人間の無力さを嫌というほど味わわされてきた実態を、本土はどれだけ知っているのか」[島袋2016:241]。

儀間さんは、本当に、喜屋武さんを信用していました。喜屋武さんが裏で工作活動をするような人間ではないと、儀間さんの誠実さを信じていました。実際、儀間さんは、喜屋武さんの渡航について、公安局や出入管理部から意見を求められた時には、「喜屋武は問題ない」と答えていました[島袋2016:216]。人間の裏を暴くことを本職とする諜報組織の人間が、喜屋武さんの誠実さに太鼓判を押していたのです。儀間さんとの関係1つ見ても、喜屋武さんが裏表のない実直な性格の人であったことは明らかでしょう。

なお、筆者は、これらの文献資料で見られる喜屋武真栄像を、湧上洋さんに紹介しました。それが、湧上さんが知る喜屋武真栄像と一致するかどうかを確認するためです。湧上さんはこのように答えました。「私は直接喜屋武さんと長時間話をしたことはありませんが、何度も家で喜屋武さんの姿を見ています。また、喜屋武さんの応対をしていた母親からも喜屋武さんのことについて聞いたことがあります。それらを総合して判断すると、屋良朝苗さんや儀間昇さんとの関係から浮かび上がってくる喜屋武真栄像は、私が持つ喜屋武真栄像と一致します。やはり、実直、誠実……という言葉がしっくりきます。それらの言葉で、喜屋武さんの人柄を表現できるのではないでしょうか」

蒲助さんと同年に卒業した山入端さん・宜野座さん・喜屋武さんのエピソードを見てきましたが、この3名には1つの共通点があると、筆者は考えています。それは、情が深いということです。山入端さんは老齢になってもまだ級友のことが気になっていました。宜野座さんは蒲助さんと会えるかどうかがわからない中で金武から船越へ足を運びました。喜屋武さんは、蒲助さんの死後も5回ほど仏壇に手を合わせるために船越に来ました。

しかも、沖縄戦の間そして戦後の混乱期では、連絡手段が限られていて、互いに交流することはきわめて困難でした。そして、その期間は、自分と家族の生活のことだけで頭がいっぱいであったと思われます。そのような断絶期があったにもかかわらず、友情は保たれていたのです。音信不通のまま、長い時が過ぎれば、学生時代の友達のことを忘れていくのが普通であると、筆者は考えますが、この3人の場合、そうではありませんでした。やはり、かれらの情は深いと言わざるを得ません。

では、なぜ、情が深くなれたのでしょうか。筆者は次の理由があると考えています。①戦中という混乱期や、戦後の異民族支配の時期に辛酸をなめてきた世代にとって、比較的自由に楽しく生きることができた青春期は忘れることのできない美しいものであった。②大切な青春時代の思い出をずっと大事にしたいと思っていた。それゆえに、思い出の中にいる友を大事にしたいと考えていた。③蒲助さんが、かれらにとって、特別な存在であった(魅力的な親友であった)。

③についてですが、まず、蒲助さんが目立った存在(強い印象を与える存在)であったことは確かでした。蒲助さんはスポーツ万能で、応援団長もしていたからです。では、性格面ではどのようなところが、蒲助さんの魅力だったのでしょうか。これまで述べてきた中で、1つだけ明らかなのは、気前のいいところがあったということです。蒲助さんは、休日に、友達を船越に連れてきて、ヤギの乳を飲ませたり、イモを食べさせたりしました。

筆者は、ほかにも蒲助さんの性格を理解する方法はないかと考え、湧上洋さんのオーラルヒストリー(1)から(12)までの取材を通じて湧上洋さんから聞いた情報を整理してみました。次のような話がありました。

・蒲助さんは、戦中、家庭内で皇民化教育や軍国主義的な教育は行わなかった。

・蒲助さんは、教育者でありながら、家庭内で「勉強しろ」と言ったことがなかった。

・蒲助さんは、子供をきつく叱るということはしなかった。

・蒲助さんは、洋さんの進路についてこと細かく口を出すことはなかった。「これからの時代は、高い教育を受けていれば、安定した生活ができるようになる」としか言わなかった。

・蒲助さんは、自分のことを自慢することはほとんどなかった。

・戦後の沖縄本島12市での市会議員選挙(1945年9月17日)で、知念市の議員として当選した[仲宗根1973:293]。「教え子から親しまれていたので、かつての教え子やその家族が投票してくれた可能性がある」と湧上さんが言う通り、蒲助さんは誰からも親しまれる存在であった。

・蒲助さんの他人に対する思いやりは強かった。蒲助さんの配偶者・豊さんは、彼の教え子たちから次のような言葉を聞いている。「体はでっかいが大変やさしい先生だった」「先生の弁当を分けてもらって食べた」[湧上2002:11]。

・蒲助さんは体罰を嫌っていた。湧上洋さんは、蒲助さんの教え子から「あんたのお父さんから叩かれたことはなかった。やさしい先生であった」と聞いている。また、蒲助さんは、教員となった娘への手紙で次のように書いている。「絶対にムチを使ってバツを与えてはいけません。ムチを使う事は教師の教授力が足りないからです」[湧上2002:85]。

・蒲助さんは、心優しい母親の影響を受けていた可能性がある。蒲助さんの母は、彼女のきょうだいの子供たち(甥や姪)に、しばしば食べ物を与えていた。かれらは幼少期ひもじい思いをしていたが、彼女はそれを見過ごすことができなかった。

これらの事実をまとめて抽象化すると、次のように言えると思います。①他者の自主性を重んじる、②他者に対してやさしい。これらの表現が正しいかどうかは明確ではありませんが、蒲助さんが魅力的な存在であったということは、否定できないでしょう。

以上が、卒業アルバムにまつわる友情物語です。故人に取材することはできないので、様々な点において、想像を膨らますしかありませんでした。よって、正確な記述ができたかどうかはわかりません。しかし、限られた情報で、故人の人間像を探るという作業は面白いものでした。湧上洋さんからいろいろと教わる中で、強く感じたことは、師範学校の卒業生たちの友情が深いということです。

とはいえ、かれらの友情がなにか歴史に大きな足跡を残したわけではありません。本稿では、埋もれていた「友情の歴史のひとかけら」を掘り出したにすぎません。また、本稿が、今を生きる人の友情に何か影響を与えるとも思えません。しかし、このような人間のドラマを知り、かりそめにでも胸に温もりを感じることができれば、それには人間にとってなんらかの価値があると、筆者は思っています。

湧上蒲助さんたちは、1927年4月沖縄県師範学校に入学し、1932年3月に卒業しました。ここでは、この間に教員を目指す師範学校の学生に影響を与えたと思われる出来事を紹介します。最初に、その間に起きたいくつかの出来事を年表形式で列挙し、その後、沖縄県師範学校生徒も関わった社会科学研究会事件について詳細に説明します。

沖縄における、主に教育業界に関する重要な出来事(1927年4月~1932年3月)は、以下の通りです[安仁屋2019:250-255]。

1927年8月 小学校教員が社会科学研究会を組織する。

1928年2月 那覇市に、共産党細胞組織と労農党那覇支部が設立される。普通選挙法による初の総選挙に、井之口政雄が労農党公認として立候補するが、落選する。

1928年4月 労働農民党、日本労働組合評議会、全日本無産青年同盟に解散命令が出され、これにより、労農党那覇支部と沖縄青年同盟も解散を余儀なくされ、山田有幹ら活動家は逮捕される。

1928年9月 沖縄県に特別高等課(特高)が設置される。

1929年2月 社会科学研究会が弾圧される(社会科学研究会事件)。台南社ビラ事件がきっかけとなって、小学校教員、師範学校生徒ら36人が検挙される。

1931年1月 沖縄教育労働者組合(略称OIL)が結成される。

1931年2月 沖縄教育労働者組合が弾圧される(OIL事件)。安里成忠と真栄田一郎は拷問により死亡する。

1931年11月 石垣島の教員50人が「俸給を支払え」と役場へデモを行う。この頃、全県下で賃金不渡りが問題化していた。

この年表をまとめると、次のことが言えます。

・教育業界で、労働者の権利が強く主張されていた。

・労働運動を推進する組織(労農党那覇支部や沖縄青年同盟、社会科学研究会、沖縄教育労働者組合)はすべて弾圧された。

これらの動きをよりよく知るために、次は社会科学研究会事件について説明します(『沖縄大百科事典』中を参照)。

社会科学研究会事件は、1929年2月、小学校教員と師範学校生徒を中心に組織された社会科学研究会が弾圧された事件です。沖縄の社会科学研究会の設立に尽力したのは、桑江常格。彼は、1927年に東京無産者新聞社をやめて帰郷し,沖縄青年同盟の一員として社会科学研究会を組織化し、1927年 8月ごろまでに小学校教員30余人を組織しました。1928年には師範学校内にも研究会を組織し、さらに県立二中や県立二高女などにも会員を獲得していきました。1929年 1月、師範学校生らの印刷した「台南社への要求」などのピラが押収され,関係者が芋づる式に検挙されました。学生ら8人が放校退学、小学校教員 6人が懲戒免職、 10人が訓戒の処分をうけました。これが社会科学研究会事件です。

なお、「台南社への要求」なるビラの内容は、桑江常格が新労農党準備会の地方政策として私案の形で発表した農民闘争の方針で、台南製糖(株)嘉手納工場に対する農民の要求を集約したものでした。社会科学研究会の平良文吉が、このビラを印刷して会員に配布しましたが、これを所持していた石川仲三が逮捕され,これがきかっけで、社会科学研究会の弾圧がはじまりました。

教員を目指していた師範学校生徒たちは、社会科学研究会事件に対して関心を持ったでしょう。やがて教員になるかれらは、教員の労働運動とその弾圧を無視するわけにはいかなかったからです。この時期の青年は、社会科学を学びながら、労働運動の高まる社会の空気を吸いつつ、1931年満州事変、1937年日中戦争開始、1941年太平洋戦争開始と、時代が軍国主義化していく変化を見てきました。よって、少年期から軍国主義を植え付けられた世代とは、戦争に対して別の見方をしていたと想像できます。

しかし、湧上洋さんは、「父(蒲助さん)から、社会科学研究会事件のような話は聞いたことがなかった」と言っています。当時の学生が実際どのような思いで、労働運動と権力による弾圧を見てきたのかの詳細は不明です。

湧上洋さん宅の一番座には、ある写真が掲げられています(写真7)。これは、玉城尋常小学校(1941年4月以降、玉城国民学校)の卒業記念の集合写真です。ここに湧上蒲助さんは写っています。教員として、一番後ろの列にいます。

この写真には「昭和十六年三月」と記されています。湧上さんは、筆者とのやりとりの中で、玉城尋常小学校に通っていた儀間昇さんが1941年(昭和16)に県立第二中学校に入学したということを知り、ある2つのことに気が付きました。

1つ目は、儀間昇さんがこの写真の中のどこかに写っているということ。1941年の中学入学であれば、1941年に玉城尋常小学校を卒業したということになる。

2つ目は、この写真を関係者に配布するために複製を作った人は、儀間昇さんであった可能性があるということ。

後者について、なぜ湧上洋さんがその可能性を考えたかというと、この写真を湧上家に持ってきた人が、次のようなことを言っていたのを思い出したからです。「この卒業記念写真を用意した人は、この時の卒業生で、親慶原に住んでいた。USCAR(琉球列島米国民政府)に勤めていたという」

湧上洋さんは、次のように推理しました。これらの条件に合う人は、儀間昇さんだけだろう。たしかにUSCAR(米陸軍の出先機関)と儀間さんが所属していたCIC(米陸軍対敵諜報隊)は異なる組織であるので、その点については、事実と証言は完全に一致していない。しかし、CICもUSCARも、米陸軍の組織という意味では同じ。儀間さんは、諜報組織に属していることを気軽に一般の沖縄人に言えなかったので、「職場はUSCAR」とか「アメリカに雇われている」とか、適当に言っていたのだろう。それゆえに、CICに所属していた儀間さんが「USCARの人」と認識されていたとしてもおかしくはない。

湧上洋さんの推理が正しいかどうかはわかりませんが、「喜屋武真栄さんと親しくなった儀間さん」が、玉城尋常小学校時代、「喜屋武さんの親友の湧上蒲助さん」から教えを受けていたということは言えます。このように、思わぬ形で、喜屋武真栄さんと儀間昇さんと湧上蒲助さんがつながっていることがわかりました。

沖縄青年同盟は、1926年3月14日、那覇市で結成された全日本無産青年同盟の地方組織。大阪では、沖縄県人会や赤琉会の青年活動家が中心となって青年同盟を組織した。沖縄県出身の松本(当時真栄田)三益が青年同盟の委員長になった。沖縄の活動家たちと大阪の運動を推進する者との交流は,すでに1923年11月ごろから始まっていた。

1926年 3月,松本三益が、同盟結成のオルグとして帰郷し、池田有幹・渡久地政憑・東恩納寛敷らと協議した。その結果、新聞記者・教員・印刷工・樽ヱ・大工・左官など200余人を集めて 同年3月14日、那覇市公会堂で結成大会を開いた。沖縄青年同盟は山固有幹をキャップとして、各地に組合を組織していった。この時期の労働争議・農民運動・教員運動のほとんどすべてが青年同盟の指導によるものである。

1928年の 3・15事件の直後、 4月10日に青年同盟は解散を命じられ、多くの活動家が逮捕投獄された。

参考文献:沖繩大百科事典刊行事務局編1983『沖縄大百科事典』上 沖繩タイムス社

安仁屋政昭2019『反戦平和の源流 近代沖縄の民衆運動』あけぼの出版

沖縄県祖国復帰協議会, 原水爆禁止沖縄県協議会 共編1964『沖縄県祖国復帰運動史』沖縄時事出版社

沖繩大百科事典刊行事務局編1983『沖縄大百科事典』上 沖繩タイムス社

沖繩大百科事典刊行事務局編1983『沖縄大百科事典』中 沖繩タイムス社

島袋貞治2016『奔流の彼方へ』琉球新報社

仲宗根源和1973『沖縄から琉球へ』月刊沖縄社

比嘉春潮1969『沖縄の歳月』中央公論社

船越誌編集委員会2002『玉城村 船越誌』玉城村船越公民館

屋良朝苗1969『沖縄はだまっていられない』エール出版社

屋良朝苗1977『屋良朝苗回顧録』朝日新聞社

湧上豊2002『苦難を乗り越えて』(私家版)

文責:堀川輝之