南城市の戦争関係資料リンク集

④知念グループ「徳広さんから見た沖縄戦」

2024年度沖縄国際大学経済学部経済学科 専門演習IB(小濱ゼミ)南城市の戦後産業調査

南城市にはたくさんの観光客が訪れますが、その多くが立ち寄る場所の一つが、玉城前川にある「おきなわワールド」です。私達のチームは、おきなわワールドをはじめ、ガンガラーの谷、アスムイ スピリチュアル ハイクス、石垣島鍾乳洞、石垣島サンセットビーチの運営を手掛ける株式会社南都に着目しました。沖縄の経済の中心は観光であり、その観光業を牽引してきた「株式会社南都」の歴史を振り返ることで、南城市の経済の歩みも一層理解できるはずです。今回は、株式会社南都 総務課の上原一輝氏にお話を伺いました。

―株式会社南都は創業53年を迎えたそうですが、その歴史の概要を教えてください。

株式会社南都は、1971年6月30日に、ケイブランド観光株式会社として設立されました。「沖縄の歴史、自然、文化を守るために価値を伝え続けること」を会社の使命として、そのために創業者の大城宗憲は、「沖縄の人たちが作った沖縄の会社」として同社を立ち上げました。翌1972年4月には、玉泉洞の営業を始めました。玉泉洞は、沖縄の民間企業としては初めての有料観光施設です。1979年4月には、玉泉ハブ公園(今のハブ博物公園)もオープンしました。日本蛇族学術研究所の沖縄支部でもあり、国際的なヘビの研究者を集めた国際会議の開催場所にもなったことがあります。

1992年8月には、南都酒造所が操業開始しました。現在では、県内でのハブ酒の約7割が生産されています。1994年12月には、沖縄県教育庁から「博物館相当施設」の指定を受けました。1996年7月には、琉球王国城下町という赤瓦の古民家がたくさんあるエリアが完成し、玉泉洞王国村(今の「おきなわワールド」)としてリニューアルオープンしました。

2002年3月に金剛石林山(現在のアスムイ スピリチュアル ハイクス)がオープンし、2004年5月に石垣島サンセットビーチがオープンしました。2006年12月に、現在の社名、「株式会社南都」となりました。2008年8月にはガンガラーの谷もオープンしました。

2017年12月には、経済産業省の「地域未来牽引企業」に選定されました。2021年には、糸満市にある上原酒造を、事業承継という形で引き継いでいます。また、グループ会社には、南都物産 のほか、空港で食の多様性をテーマにした丼なんと屋もあります。現在は、全施設を合わせて約250名の従業員がいます。

―創業に至る経緯を教えてください。

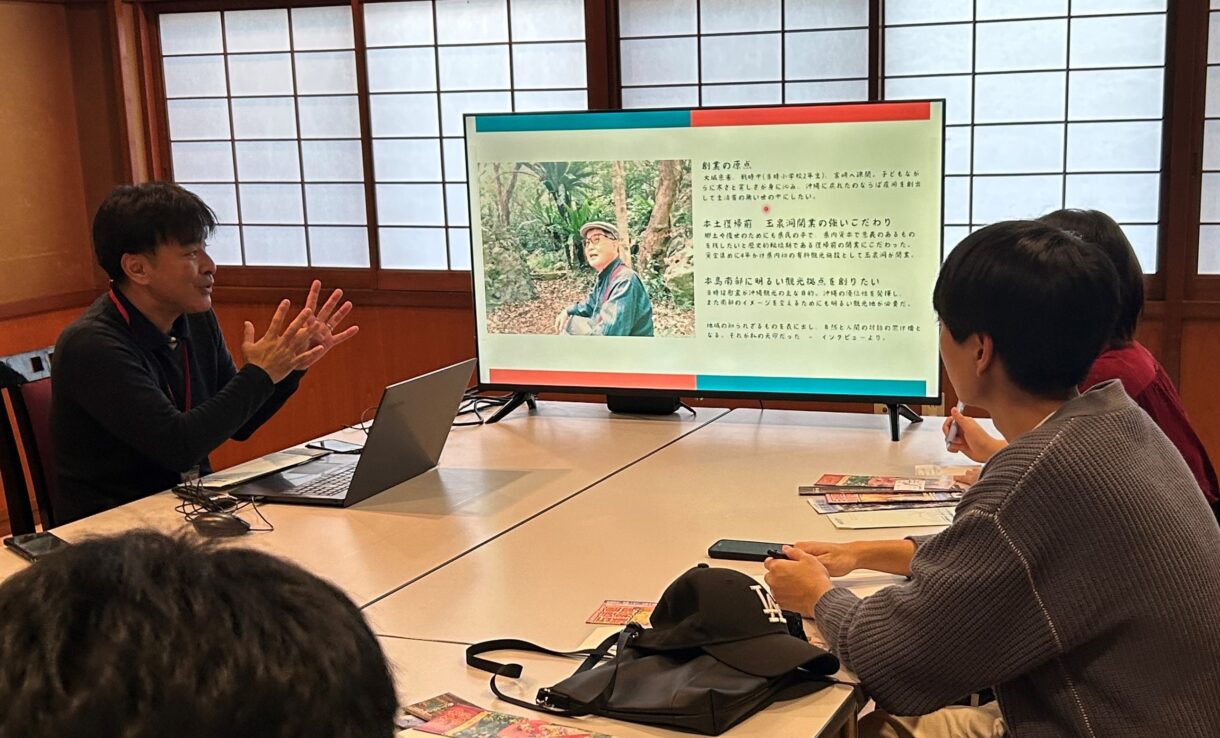

創業者の大城宗憲は、小学校2年生の時に沖縄戦のため、宮崎県へ学童疎開をしました。宮崎というと暖かい印象があるかもしれませんが、疎開先は宮崎の山奥で、冬になったら雪が降るような場所でした。そして戦争中ということで、食事もままならなかったと聞いています。 寒さやひもじさなどが身にしみる中、創業者は「もしかしたら自分は生きて帰って来ることができないのではないか」と子供なりにも考えていました。そして、「もし自分が沖縄に戻ってくることができたら、雇用を作って生活が苦しくない世の中にしたい」という思いも生まれてきました。

沖縄に戻った大城は郷土のために何ができるか、郷土のために後世に残していくべきものがないかということを常々考えていました。

1968年春、大城が出会ったのが玉泉洞でした。玉泉洞に初めて入った時からこの景観に一目惚れし、観光地化を目指したそうです。

各方面から資金を集め、南都の前身である「ケイブランド観光株式会社」を設立、沖縄の本土復帰目前の1972年4月28日に玉泉洞をオープンしました。

―沖縄の歴史や自然に対する特別な「思い」もあったそうですね。

創業者は、沖縄本島南部で遺骨収集活動のボランティアをしていましたが、現・南城市にものすごい洞窟があるということを聞いて、玉泉洞のことを知ったそうです。みなさんはいま南部と聞いてどのようなイメージを持ちますか?どこか明るい観光地のイメージじゃないでしょうか。しかしこの当時は、沖縄の南部へ観光で来られる方は、戦争の慰霊団が中心でした。例えば沖縄戦で身内の方が亡くなった方等です。創業者は、沖縄本島の南部が持っていたこの暗いイメージを変えるためにも明るい観光地を作りたいという思いがあったと聞いています。

また、創業者はかつて、「地域の知られざるものを表に出す」「自然と人間の架け橋となる」ということが自分の使命だと語っていました。私たちの会社は、地域の中に眠っている資源を活用してお客様に見てもらうということをビジネスモデルにしています。その結果として地域の資源が守られていくことが重要だと私たちは考えています。

創業者は、玉泉洞の景色や自然、そういったものを守るためにも会社を維持していく必要があると考え、そういう信念のもとで運営を行ってきました。また、持続可能な形で運営するためには、適切な収益を確保する必要もあると考えています。その際には、ただ単に収益を上げることだけを目的にするのではなく、価値を提供することで納得してもらう仕組みを作ることも重要だと考えました。

―株式会社南都が沖縄の自然や文化に関して取り組んでいることとして、どのようなものがあるのでしょうか。

私たちの会社は、「沖縄のその場所にしかない自然」を守り伝える事を目的に、すべての施設を運営しています。玉泉洞は日本最大級の観光鍾乳洞で、全長5kmに及ぶ巨大な鍾乳洞ですが、一般公開しているのはそのうちの890mです。残りのエリアは研究・保護のために非公開としています。

また、おきなわワールドでは、文化体験にも力を入れています。例えば、沖縄の伝統芸能を「見せる」ためにアレンジしたスーパーエイサーショーの公演や、100年以上前の古民家を移築し昔ながらの街並みを再現した琉球王国城下町。各民家の中では沖縄の伝統工芸を体験する事もできますし、中でくつろぐことも可能なエリアとして公開しています。こうした文化の継承や職人の育成などを行いながら、観光を通じて沖縄の伝統を未来につなげることも私たちの使命だと考えています。

また、ガンガラーの谷は、数十万年前は洞窟だった場所です。洞窟の天井が崩れてできた森が広がっており、ガイドと歩く予約定員制のガイドツアーという形で運営しています。ガンガラーの谷は、2万年以上前の人類が使っていた道具や痕跡が発見された歴史的に重要な場所でもあります。更に地域の人びとが命の誕生や成長を祝うために使っていた洞窟もあります。この場所の価値をしっかり伝える方法として「人と人のコミュニケーション」を重要視し、予約定員制のガイドツアーという形で運営しています。

アスムイ スピリチュアル ハイクスは、沖縄本島最北端の辺戸岬のそばにあり、世界最北端の熱帯カルスト地形でもあります。琉球王国時代の最古の歴史書「中山世鑑」では、琉球開闢(かいびゃく)の神アマミクが最初に創った聖地が「安須森(アスムイ)」と書かれており、沖縄では最も神聖な場所の一つとされている場所です。琉球王国時代には王家の繁栄、五穀豊穣、航海安全をこの地で祈ったとされ、今も60か所以上ある拝所に神人が祈りをささげられる場所です。この場所の価値を来園者にお伝えしたい、後世に残していきたいという想いで施設運営を行っています。

―コロナ禍の影響はどうだったのでしょうか。

沖縄が本土復帰したとき、沖縄に来る観光客数は年間で50万人ほどでした。その後、徐々に右肩上がりに増えていき、一番多かった2018年には1000万人を超えました。わかりやすいイメージでいうとハワイとほぼ同じくらいで、それぐらい沖縄の観光業が発展していたということになります。しかし、コロナ禍に入り、1000万人ほどいた観光客は250万人まで減りました。また、緊急事態宣言や外出自粛のなかで、おきなわワールドも、創業以降初めて、天候以外の理由で施設を休業することになりました。

コロナ禍でお客様がお越しにならない中、施設を残していくためには、2つしか選択肢がありません。1つがお客様の数を増やすこと、もう1つが1人当たりの単価を増やすことです。私達は単価を上げるという選択をしましたが、ただ単価を上げるだけではなく、おきなわワールドの魅力をさらに感じてもらうための工夫も心がけました。

まずソフト面では、施設の魅力や楽しみをきちんと伝える為、ワールドワンダーセブンというおきなわワールドを紹介する新たな取り組みを取り入れました。その為に施設を丸ごと楽しんでもらえるように入場料の一本化を行いました。

そしてハード面では、玉泉洞の照明をリニューアルし、より玉泉洞の自然の姿を見ることができる演出を行いました。その結果、口コミ評価は上昇し、この取り組みが多くの方に満足していただけていることがわかりました。

また、沖縄県民であれば、LINE登録を条件として入場料を半額(大人1,000円・子ども500円)にしています。沖縄県民にはただのお客様ではなく、サポーターになってほしいという、創業者から引き継いだ考えによるものです。県民の方々にとって、いつでも気軽に訪れていただける場所でありたいと思っています。

最近の取り組みとして、玉泉洞の照明演出のリニューアル、予約管理システムのDX化(デジタル化)等に取り組みました。また、職員のアイディアでバレンタインの期間に玉泉洞をピンクにライトアップしたり、ハロウィンの期間にはカボチャに似た形の鍾乳洞にカボチャのデコレーションをしたりという取り組みも行っています。創業から50年ほどたち、周りにいろいろな施設ができている中、お客様が楽しんでもらうためにどうするかを日々考えながら、チーム的な取り組みを行っています。おきなわワールドは、ただの観光施設ではなく、沖縄らしさを体験できる場所として、これからも価値を伝え続けていきたいと考えています。沖縄の自然や文化の価値を伝え続けることを会社の使命としていますので、今後も、持続可能な観光を意識しながら、訪れる皆さんにとって特別な思い出を作れる場所であり続けたいですね。

そのためにはいくつかの改善も必要と考えています。例えば、バリアフリーについて考えると、特に車椅子やベビーカーを使用する方々から、階段や通路の改善についての要望もあります。玉泉洞のように、自然環境を保つために階段のままにしている場所もありますが、利用者の利便性を向上させるためスロープなどのバリアフリー対応も進めています。やんばるのアスムイ スピリチュアル ハイクスでは、車椅子やベビーカーでも利用できるバリアフリーコースを整備しており、障害を持つ方やお子様連れの方も安心して楽しむことができます。ただし、自然を守り、その美しさを損なうことのないよう、すべての要望に即座に対応するのではなく、どこまで施設改修が可能かを慎重に検討しています。

SDGsの観点では、南都酒蔵所で「サンゴビール」というビールを製造しています。

サンゴを支える活動の支援として、「サンゴコーヒー」の売り上げ3.5パーセントを寄付する活動や、地域のお子様を呼んで「サンゴの苗作り体験」を行っています。また、不要になった段ボールを活用し文房具を作る取り組みも行っています。

また、地域があってこそ、私たちの事業はできると考えており、地域の行事等に関しても、積極的に関わっていくようにしています。またキャリア教育の一環で職業講話とか職業体験などの依頼があれば、可能な限り受け入れるようにしています。というのも、施設を運営するためには、地域の方々の協力がないとできないからです。最終的には、やはり人と人との繋がりというところになってくるので、地域の方との関わりというのを大切にしています。従業員のなかには周辺の地域の出身者の方も多く在籍しており、当社と地域の方々との強いつながりを築く上でもありがたい存在だと思っています。

最後になってしまいましたが、施設内の自然環境を保護しながら、より多くの観光客に安全で快適な体験を提供できるという事が一番重要です。この目的に沿って今後の計画や施策を検討しています。

今回、私たちはおきなわワールドなどを運営する株式会社南都の歴史や理念、事業内容について詳しく伺いました。創業者・大城宗憲氏の「沖縄のために雇用を生み出し、沖縄独自の文化や自然を守る」という想いは、現在の運営方針にも引き継がれています。沖縄の自然を活かしながら、それを観光という形で国内外の人々に伝え、未来へと継承していくという、その使命感は、観光施設としての役割を超え、地域社会の発展にも貢献するものとなっています。

玉泉洞が開業した当時、沖縄本島南部は「戦争の記憶が色濃く残る場所」でした。観光地としての明るいイメージが薄かったこの地でおきなわワールドは沖縄らしさを体験できる場としての価値を確立し、地域のイメージを変える大きな役割を果たしました。現在では、玉泉洞を中心に、琉球王国の文化を体験できる施設や、沖縄の自然を生かした観光スポットが整備され、多くの観光客が訪れる場所となっています。

おきなわワールドの存在意義は単なる観光施設にとどまりません。沖縄の文化や伝統工芸を体験できるサービスの提供、また沖縄の自然を守るための環境保全活動など、地域社会との共生を重視した運営を続けています。その背景には、沖縄の文化や歴史を未来に伝えていくという強い信念があることがわかりました。収益追求ではなく、文化と自然を守るための持続可能な経営が必要だという信念は現在でも生き続けています。

コロナ禍では、観光業全体が大きな打撃を受けました。おきなわワールドも例外ではなく、入場者数が激減し、休業も余儀なくされました。しかし、その逆境のなかでも「お客様により満足してもらえる施設にする」という考えのもと、施設内の順路案内の工夫や、サービス向上に力を入れました。また、県民向けに特別料金を設定し、地元の人々により身近な存在であり続けることを大切にしました。こうした努力が実を結び、観光客の満足度向上につながっていることが、口コミ評価の向上からも見て取れます。

おきなわワールドは時代の変化に合わせ、新たな挑戦を続けています。玉泉洞の照明演出のリニューアル、DX(デジタル化)による予約管理の改善、玉泉洞のイベント期間中のライトアップなど、観光地としての魅力を高める工夫を積極的に取り入れています。こうした取り組みは、創業から50年以上が経過した今も、「どうすれば沖縄の魅力をより多くの人に伝えられるか」という問いに真摯に向き合い続けていることの証でもあります。

沖縄の観光業は、今後も国内外の情勢や社会の変化によって影響を受けることは避けられません。しかし、おきなわワールドのように、ただの観光施設ではなく、沖縄らしさを体験できる場所としての価値を提供し続けることが、沖縄観光全体の持続可能な発展につながるのではないでしょうか。おきなわワールドが持つ最大の魅力は沖縄の本物の文化・自然・歴史に触れられる場であることです。おきなわワールドはこれからの沖縄観光の未来を担う存在であり、地域社会と共に成長し続ける場所であり続けると思いました。

最後になりましたが、本調査にあたり、株式会社南都 総務課の上原一輝氏には、長時間インタビューに丁寧にご対応いただいた上、種々の資料も多数提供していただきました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。